【解説】一太郎で文書を左右に並べる方法 | 推敲や改稿時にとても便利です | 小説 執筆術

僕にとっては欠かせない技術

僕は一太郎ユーザーとしてとても長いですが、この左右に文書を並べる技術は、

ソレがないと作業が進まない

というレベルで重要な手法です。

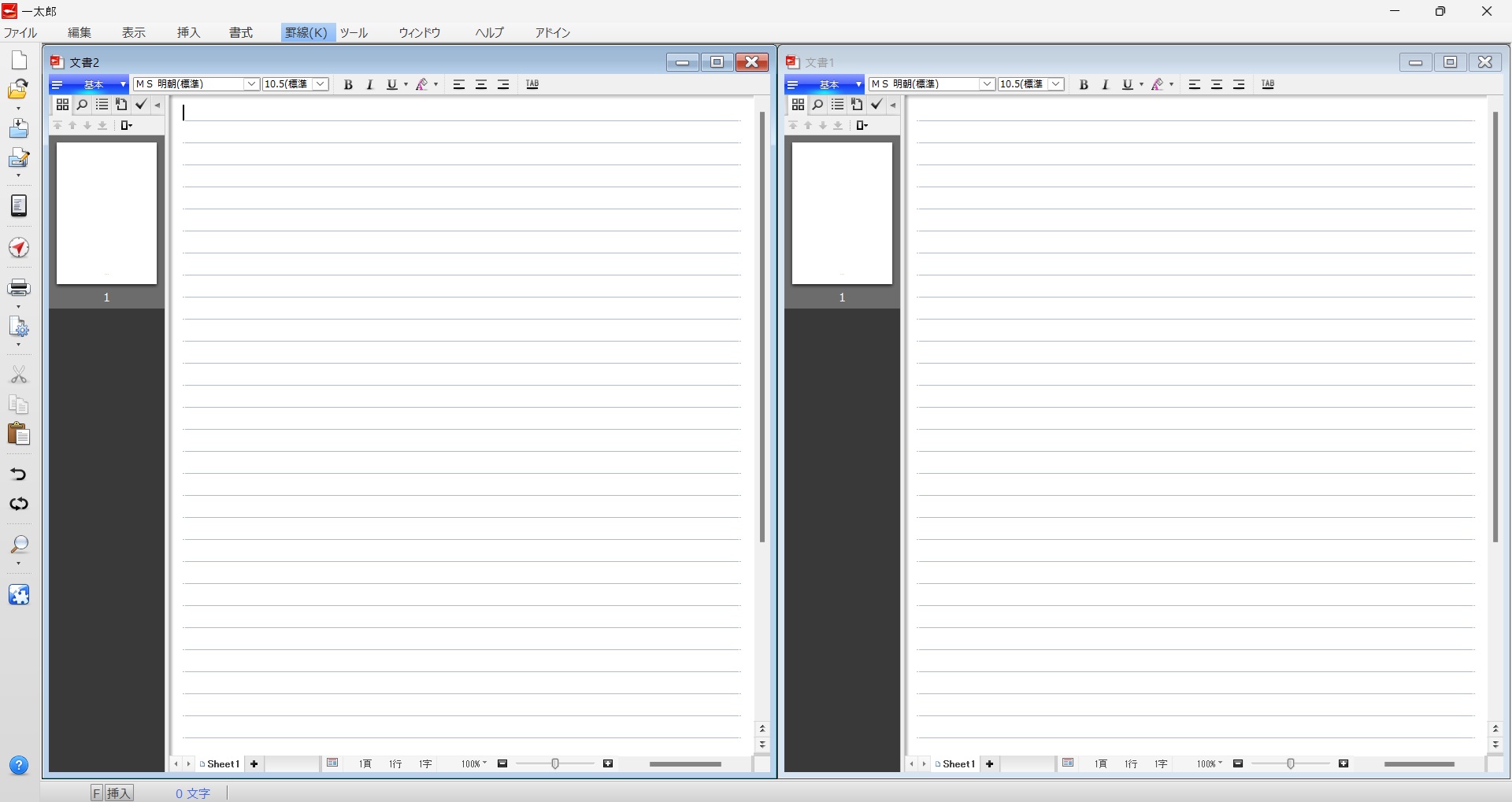

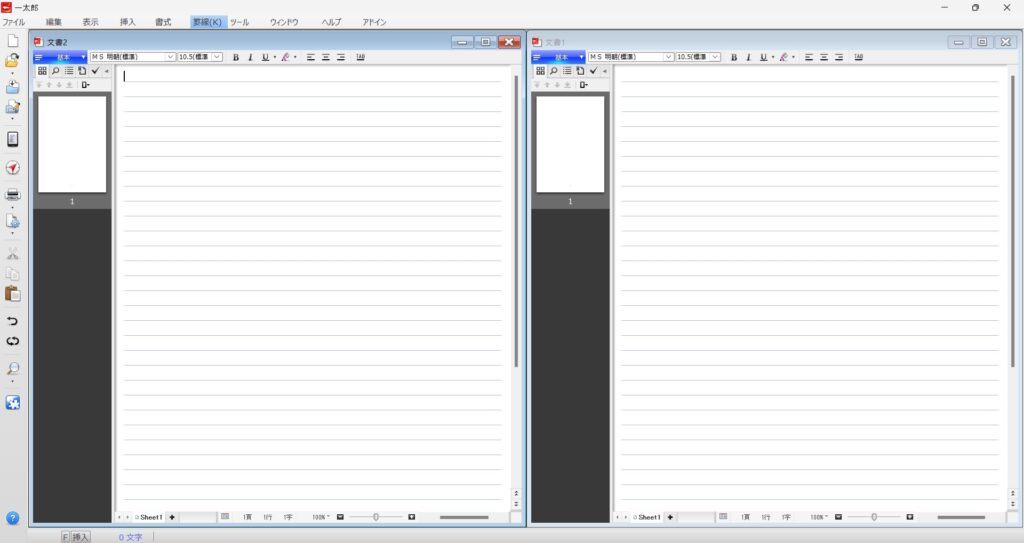

実際の執筆画面としては以下のような感じになりますよ。

僕の場合は左側に修正前、右側に修正中といった文書の配置ですね。

この技術のなにが有効かと言いますと、

修正前と修正後の何処が違うのか(善し悪し)を俯瞰して判断できる

要するに「修正後が良い / 修正前の方が良かった」という状況をいち早く察知できる。

こういった強みがありますね。

実際に推敲・改稿をしていると頻繁に起きる事象ですが、

・修正したはずが悪化した

・何処をどう修正した??

・改善したかどうかを判断できるか??

こういった点にどうしても注意が必要なのです。

なので、文書を2個並べるという手法は有効だと個人的には思っていますよ。

実際の画面 / どうやるのか??

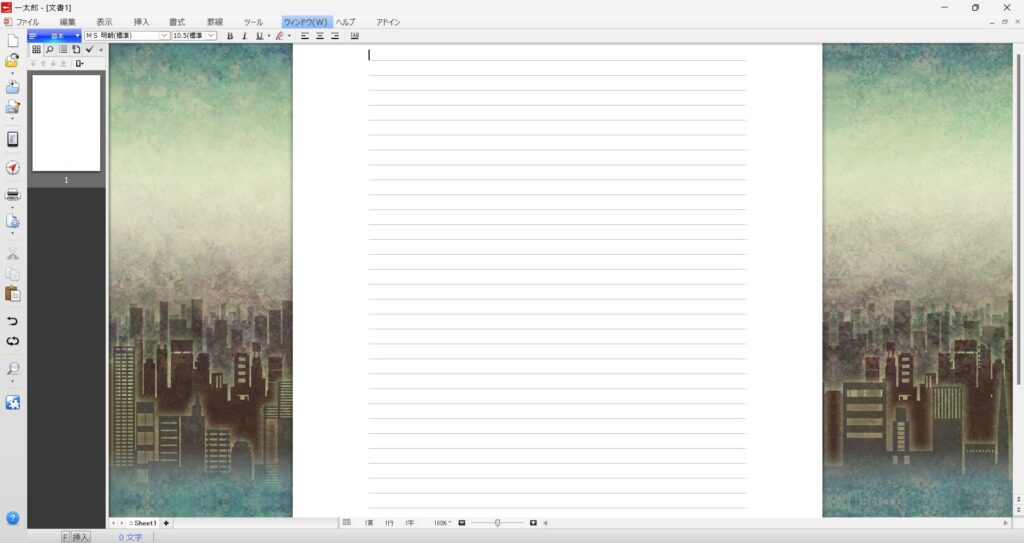

一太郎は自身でカスタマイズが可能なので表示画面は個々人によって違うと思います。

その前提で僕が使う一太郎2020の画面でご紹介をしますね。

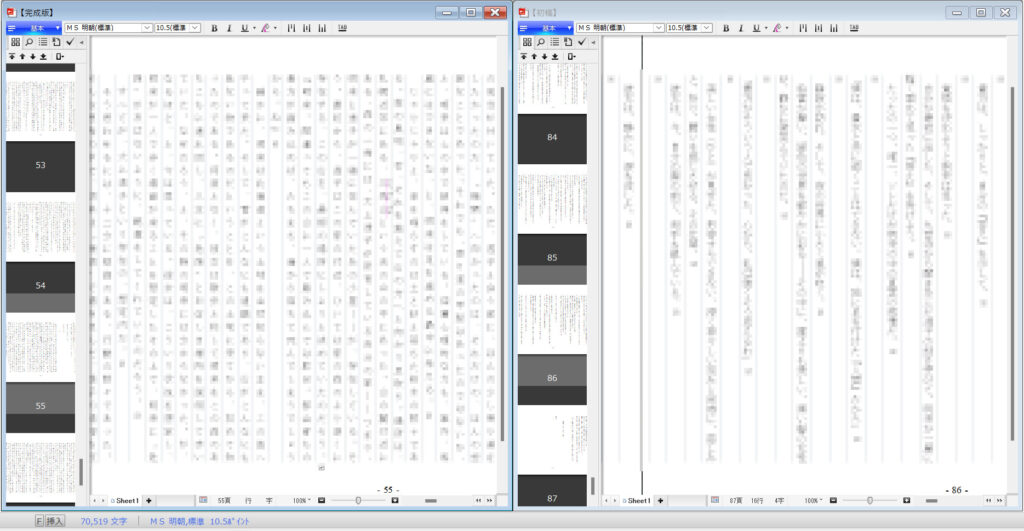

まず、ご自身が表示したい文書のページを1枚ずつ(合計2つ)開きます。

(推敲前の文書Aと推敲後予定の文書Bを同時に開くイメージでOKです)

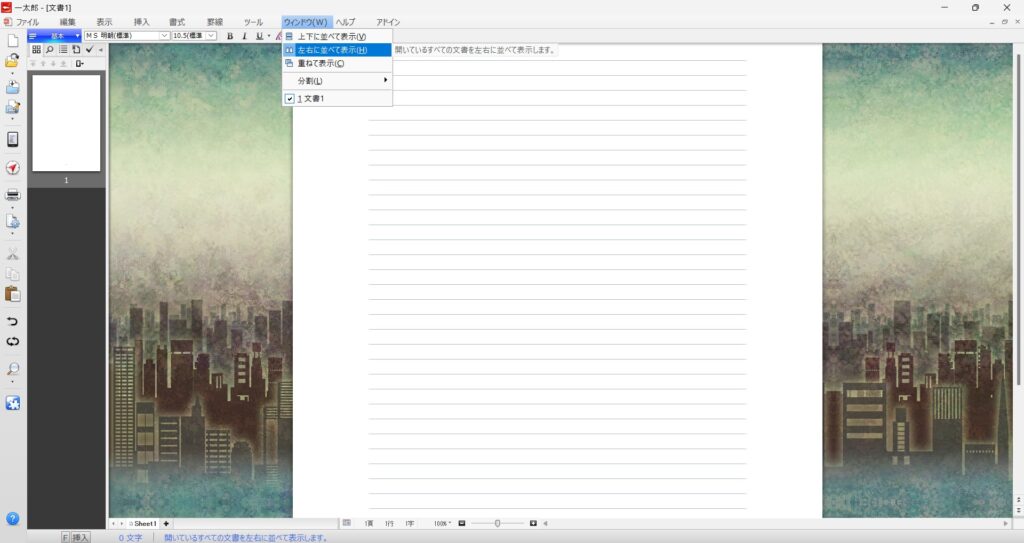

そして、上のバーの部分から「ウィンドウ」を選択します。

ウィンドウをクリックすると「左右に並べて表示」というタブが出ると思います。

ソレをクリックして下さい。

すると、こんな感じで文書が綺麗に並べられて表示されると思います。

難しいことは1つもないですね。

簡単です。

ですが、コレをやるだけでも作業効率が段違いに上がると思います。

知っておいて損はないでしょう。

唯一のデメリットは「スクロールが2倍に」

僕がこの手法を使っていて唯一「面倒だな~……」と思う点は、

2画面分(2つの文書分)のスクロールが必要

ということかと。

地味なことですが割と結構面倒な話なんです。

こんな感じで、

・推敲

・画面分は執筆完了

・推敲前と推敲後の両文書を下にスクロール

・推敲(以下ループ)

これをひたすらに繰り返すので2倍の手間がじわじわと乗りかかってくるでしょう。

そうは言ってもデメリット以上のメリットが大きすぎるのでこじつけ程度の理屈です。

丁寧な推敲(改稿)の作業。

完成度を求めるのに欠かせない現在と過去の比較。

修正前が良かった場合には旧文書を参照。

こうした繰り返しで良い小説(文章)ができると思っています。

手法は自由ですが「小説(文章)にとって推敲は欠かせない作業」だと断言できましょう。

その推敲を効率良く進めるための手法が今回ご紹介した方法なのです。

是非、参考にしてみて下さいね。

まとめ

いかがでしょうか?

今回は「一太郎で文書を左右に並べる方法」というテーマで記事を書いてみました。

僕の中では本技術は必須級の知識です。

一太郎に限らず、なにかを比較したり参照したりする場合は、

左右に並べて見比べる

という手法を個人的にはおすすめしたいですね。

物事を突き詰める上で完成度が確実に上がると思います。

検討してみて下さいな。

ちなみに一太郎を持っていないよ~っという方は、

このくらいの価格なので是非検討してみて下さいな。

ATOKという最強の日本語入力システムが付属しているので物書きにはとても役立つと思います。

一度導入したら後はバージョンアップ版でOKです。

安く買い続けられますよ。

上記の記事も含めて参考にしてみて下さいね。

ご精読ありがとうございましたっ。

ではではー!!

のモチベーション維持の方法.jpg)